一个足以改变人生的装置,即将埋在吴晓天的身体里。即使除了他自己之外,身边人都劝他谨慎作出决定。

手术室外,母亲极力抱住吴晓天的腰,想拖走他。但吴晓天没有理会母亲的哭喊,在手术知情同意书上飞速签下了自己的名字。

那个即将嵌入他身体的东西,叫做脑起搏器,手术的专业名称是“脑机接口手术”。你可以简单理解为,在吴晓天的脑子里装一个“开关”,这个开关将用于克制他的抑郁症状。

吴晓天的命运是从2022年1月18日开始改变的。在那之前,他和抑郁症抗争了16年。

今天,很多人已经理解了“抑郁症是一种疾病”的事实,也逐渐意识到需要通过心理治疗和药物来对抗它。但是,“通过外科手术来干预抑郁症”,对大多数人来说还是离奇的、超越认知的——提到脑机接口,很多人会想象,将人脑开个洞,将电线接进去……

事实没有那么夸张,但也接近于此。在此之前,脑起搏器手术多用于治疗帕金森和癫痫等致病机理明确的顽症。直到2020年底,用此方法治疗抑郁症才被提升日程,上海瑞金医院成立了“脑机接口治疗难治性抑郁症”临床研究小组。

为吴晓天主刀的医生孙伯民,是上海瑞金医院功能神经外科中心主任,也是这个项目的主导者。

按照研究小组的设想,在未来,这门外科手术也许有机会走向大众,让更多严重抑郁症患者改善症状。

但近三年过去,国内只有26位患者参与了手术——参与者要经过严格筛选,同时项目组也面临着外界的一些伦理争议。即便DBS(深部脑刺激,Deep Brain Stimulation)治疗抑郁症进入正式的双盲临床试验,距离适应症获批、广泛应用,计量时间可能也要以五年为单位。

这到底会是跨时代的医疗技术突破,还是仅止步于探索性临床实验,众说纷纭。这也正是36氪希望见证的一段经历。

但至少在吴晓天看来,自己已经获得了完全的胜利。2023年过去不到九个月,吴晓天已经在朋友圈里分享了30多条展示歌喉的动态。他的“全民K歌”账号名称是:反抑郁战士吴晓天。

对一般人来说用国外电话号注册中国苹果id,在朋友圈分享歌声多少会有些羞耻,更不要说站在公共场合唱歌给陌生人听。但是吴晓天完全没有这方面顾虑——不管是餐厅、商场还是马路边,只要聊到了唱歌相关的话题,他就会洒脱开嗓,引吭高歌,完全不介意路人的侧目。

根据瑞金医院数据,在脑起搏器的多靶点联合刺激下,患者的抑郁状况平均改善了60%,好于全世界此前最有效的临床实验的结果(低于50%)。

吴晓天至今记得,功能神经外科病房里有一股淡淡的青苹果味,而不是常见的消毒水味道。

他坐在瑞金医院住院部的椅子上,冰冷的刀片从他头皮滑过。看着自己的头发一簇一簇滑落在大腿上,心情逐渐紧张起来。对他来说,一场豪赌即将开始——他要跟折磨了自己16年的抑郁症赌回下半生。

剃头完毕,医生对吴晓天光光的头皮进行了麻醉,他们要在他的头顶安装“立体定向头架”。这个装置被吴晓天形容为“一个方方的八爪鱼”,金属材质,它被用来固定患者的头部,以确保头部在手术中保持稳定。

十几分钟里,立体定向头架在吴晓天的头上快速钻了十来个螺丝钉。因为只有局部麻醉,吴晓天意识清醒,他痛得大声尖叫,上吐下泻。“真的太痛了,我觉得比生孩子还痛。”吴晓天说。作为男性,他当然没有生育过,这只是他能够想到最“严重”的形容。

并不是所有人都会感到这么痛。有些患者只反映这个过程“有点恐怖,能感觉到在往我头里砸东西”。但吴晓天显然对疼痛更敏感一些。

再忍一忍,再忍一忍。吴晓天对自己说。这么多年的痛苦都忍下来了,马上就要得救了。

准备工作结束,吴晓天躺下来,医生用束带将他的身体绑紧在可移动病床上,然后推着床进电梯。吴晓天看着天花板一路后退,他们来到住院部一楼,那里有一部救护车在等着送他去手术室。

2022年1月18日,上海下着小雨。吴晓天仰面朝天,感受到一些冰冷的雨丝飘落在他的脸上。

病床继续前进,吴晓天盯着快速后退的天花板。雨水和人群离他越来越远,手术楼里安静异常,他听到几个医生在聊着天等待他。

主刀医生孙伯民主任进入手术室时,麻醉师已经让吴晓天完全睡了过去。等他再次醒来时,他的头颅骨两侧各有一个一元硬币大小的伤口,那是植入电极的位置。纱布下面伸出两条延伸导线来,连接着一个外置的脑起搏器。

两三天后,吴晓天做了第二个手术——将外置的脑起搏器植入皮下。他再次全麻后醒来,右胸口已经被缝好了一条七八厘米的伤口,脑起搏器就埋在下面。

从外表来看,吴晓天与一般人没有任何不同,因为起搏器与延伸导线都埋藏在皮下——脑起搏器的两条细细的延伸导线,从吴晓天的胸前延伸到耳后,再从后脑延伸到大脑前侧,穿过大脑前端的神经核团。

开机的那一刹那,电流从吴晓天胸口的脑起搏器出发,顺着延伸导线攀援而上,直通吴晓天的大脑。几乎是一瞬间,电流就让脑神经产生了“奇怪”的反应——一扇始终隐藏在吴晓天大脑内部、困扰了他16年的“门”被暂时虚掩上了,那扇“门”叫做抑郁症。

吴晓天瞬间感觉自己“起死回生”,阴霾一扫而空,“15岁的那个少年又回来了”。

吴晓天这样的经历,张荣(应要求化名)也有过。虽然吴晓天作为项目组最成功的案例之一,在近期接受了许多媒体的采访,但实际上他并不是该项目的1号病人。

张荣比少年患病的吴晓天稍稍“幸运”一些——至少他是在成年后患病的。大学四年级,张荣被瑞金医院精神科确诊为抑郁症。

拿到诊断书的那一刻张荣甚至有点高兴,因为在这之前他一直严重精力不足,思维迟滞,而医生并没发现他身体有任何问题,也就无从救治。拿到抑郁症的判定后,他总算找到了一个方向。

“我那时候相信自己很快就能治好。”张荣说。没想到,接下来还有整整十年的无常颠簸在等着他。

张荣四处求医问药,一个医生治不好,就在纸条上写下另一个医生的名字。张荣寻着名字找过去,不断换医生、换药,短则数月,长则数年,没有一个医生能够治愈他。

张荣的病症有些特殊,他不会像许多抑郁症患者那样感到情绪上的痛苦,更多是感觉累、困,“脑子像锈住了一样”,“笨得离谱”,甚至听不懂别人说话。得病之前,他喜欢打《王者荣耀》,但得病后他累到连玩游戏的精力都没有,只能躺在床上看直播。

2020年,张荣再一次结束了长达三年没有好转的治疗,然后又得到了一张新的纸条。这次为他写下名字的,是上海精神卫生中心临床研究中心主任方贻儒。方贻儒被上海病友们称为“最权威的精神科医生”,他在纸条上写下的名字是“孙伯民”——上海瑞金医院功能神经外科中心主任。

因为方贻儒已经足够权威,张荣原本把这一次治疗视为最后的希望。希望破灭的巨大打击让张荣在绝望状态下足不出户躺了整整半年,才终于下定决心去找孙伯民。

2020年底,孙伯民的博士生、瑞金医院的医生王宇涵接待了他。王宇涵向他出示了两份问卷:《国际神经精神科简式访谈问卷-精神分裂症与精神病性障碍》和《脑深部电刺激治疗难治性抑郁症临床研究评估量表》。

每个报名的患者都要完成这两份测评,因为临床研究小组要严格控制入组资格。量表中的问题比较简单,大多数患者会在十分钟左右完成。让王宇涵印象深刻的是,张荣足足填了半个多小时——他当时的思维迟滞已经很严重。

张荣告诉36氪,当时他的记忆力已经差到了“吃完一片药,间隔 20-30 秒就忘记了吃没吃过药”的程度,身体像被永远囚禁在了睡不醒的梦中。

张荣和吴晓天都是幸运的。目前,候选人中符合入组条件的患者比例约为5:1。王宇涵不能透露哪些问题将决定患者的去留,因为许多痛苦的人会不惜瞒报以入组。但目前可以公开的是,瑞金医院只会为“难治性抑郁症”患者进行外科手术。

难治性抑郁症的标准是:用现有的两种或两种以上不同作用机制的抗抑郁药,经足够剂量、足够疗程(4-6周以上)治疗,无效或收效甚微者。张荣和吴晓天都完全符合这个标准。

入组两周后,张荣躺上了手术台。其实,当时他并不清楚自己就是1号病患,在他之前并没有成功案例,但他完全不在乎。

“我已经穷途末路了,任何机会都要试一下。”张荣说。相比后半生都“如同废人一般活着”的恐怖,外科手术的风险已经不能惊吓到他。

脑起搏器的按钮折叠了时间,一些事情似乎悄然被涂抹、修改了。至少在2023 年这个刚过去的夏天,如果你才认识张荣和吴晓天,可能会觉得他俩和你身边大部分的同事、朋友没什么两样。

现在,张荣每天工作8小时,每周工作 6 天,完全不再是当年那个吃不进饭、下不来床的人;而吴晓天更是精力充沛,滔滔不绝,不断地在对话中抛出梗来逗对方笑,跟陌生人搭起话来也毫不害羞。如果你提出想听他唱歌,他会随时开嗓,完全不介意自己是在公共场合中分贝最高的人。

这看起来简直是起死回生的魔法。许多相关报道将深部脑刺激(DBS,Deep Brain Stimulation)手术戏剧化地描述为“一开机就扫清抑郁”,但这并不是实情。

张荣与吴晓天在术后第一天,确实都感受到了前所未有的轻松,但这仅仅只是大脑的“微毁损”效应。张荣的“微毁损”效应持续了两周,而吴晓天仅仅持续了三天。大脑的自我修复完成后,他们又重新回到了黑暗中。

埋下脑起搏器,植入电极,仅仅只是治疗的第一步。接下来,病人要配合医生,寻找适合自己的参数——即通过调整靶点、电压、电流,对大脑神经产生不同程度的刺激,尽量获得更好的恢复效果。

这是一个漫长且折磨人的过程,一般人很难想象这种感受。人们很容易感受到身体被外力抚慰或惩戒,但精神却很难。一般人的喜与悲是自然反应,而在精神外科的病房里,患者却会毫无征兆地经历“人生的大起大落”。

吴晓天形容那种神奇的感觉:仅仅因为医生对参数小小的改变,他就时而感觉如中彩票,欣喜若狂;时而感觉被爱意包裹,人生圆满;时而感觉被人背叛,怒从心头起;时而感觉被人背后捅刀,悲从中来。

张荣的感受没有这么戏剧化。他的病症本身就不是感到悲伤,而是感到疲惫,所以在调控参数时,他的表现就是时而感到困倦不堪,时而感到精力充沛。一会儿是工作了16个小时的状态,一会儿是睡足了10个小时的状态。

这不是一个小考验,这是一场持久战。调参数的过程,如同大海捞针,很考验耐力和运气。

吴晓天花了三个月,找到了能恢复到正常状态80-100%的参数;张荣花了将近两年,找到了能恢复到60-70%的参数。还有一些患者,至今只能恢复到20%左右,可以说一直都没有找到适合自己的参数。

病房里的痛苦只是暂时的,病房外的折磨却是持久的。这种折磨叫做“以为自己好起来了”。

张荣在调整参数的两年中,反复受到这种折磨的打击。某一天,他在病房里跟医生找到了一个让自己舒服的参数,张荣兴奋地离开医院,相信自己可以当一个正常人了,盘算着接下来要去吃什么、玩什么……

但紧接着就是状态很差的两周,甚至比没做手术时更差。明明是同一个参数,却不能带给他持久的刺激。巨大的期望带来巨大的失望,大起大落反复上演。

最后,张荣强迫自己“俯瞰自身”,扮演一个旁观者,舒服的时候不要太高兴,难受的时候也不要太低沉,这样“冷眼旁观”才熬了过来。

即便在两年后,他已经找到了适合自己的参数,张荣仍然不会做太长远的人生规划,因为“别高兴太早”、“别抱太高期望”已经成为了他的思维惯性。

王宇涵告诉36氪,在目前的26位患者之中,有一位患者在做完手术后,无法忍受这个过程,坚决不再配合医生调整参数,宁愿闲置身体中的仪器,白受一场开颅手术的痛苦。项目组最终尊重了对方的意见。

不可避免的,就像抑郁症本身,治疗过程依旧考验着人的意志,与患者对医生的信任。

目前的现实是,DBS手术并不是妙手回春的魔法,它在抑郁症方面的应用还处于早期实验阶段,大脑中还有太多的谜团等待破解。不少行业人士甚至将之称为是“开盲盒”式治抑郁的疗法,因为在植入前,难以确定这一器械是否一定能发挥魔力。

从经验上来看,王宇涵发现,一般病程较短的患者,也会更容易找到适合自己的参数;而抑郁太久的患者,很多都已经忘记了自己正常时候的状态,也更难找到合适的参数。

科学史家John Gribbin曾经说:“开创性的科学发现,总是不可避免地被技术发明超越。”就像因为有了望远镜,人们才认识到地球围绕着太阳运转;因为有了显微镜,人们才发现了细胞存在一样——因为有了脑机接口,也让医生对神秘的抑郁症患者的大脑多了一些了解。

孙伯民团队在临床试验中,已经有了前所未有的新发现:当病人开始好转,大脑中一个伽马波段的慢波频段能量就会上升,这意味着“好状态”和“坏状态”可以被量化为不同的波形图了。那么依据“生物标志物”(Biomarker)的表现,电刺激的目标或许就可以被明确为——尽量让患者接近好的波形,而不再是“大海捞针”了。

这是由医生与患者共同忍耐痛苦的结果。正因为有了张荣和吴晓天的忍耐,也许有一天更多的抑郁症患者才可以不用再承受类似的痛苦。

为了接受36氪的观察,张荣再一次回到瑞金医院,见到了王宇涵。去年11月,他终于找到可以稳定刺激自己的参数以后,已经很久没来过了。

王宇涵听说33岁的张荣已经开始了人生中的第一份工作,很为他感到高兴。对于很多抑郁症患者来说,最难改善的就是“驱动力低”的问题。张荣能够投身于一份职业,这是很大的进步。

但是张荣仍然对自己的状态不太满意。因为目前的参数只能使他恢复到60-70%,他认为自己的体力仍然低于常人,这也使他只能做简单的重复性劳动,没办法寻求更高的职位和收入。

迄今为止,瑞金医院临床研究小组的成果是:患者抑郁状况平均改善60%。张荣就是处于平均线的患者。

假如我们将健康人的精神状态设为100%,难治性抑郁症患者的状态设为0,那么平均改善60%就代表着,患者平均能恢复到“60%接近健康人”的状态——从大众角度来说,这是一个“及格”的分数。不同的是,有些人会遗憾于自己“刚刚及格”,也有些人会庆幸自己拿到了“考试”的通关券。

和老师阅卷时的手紧手松不同,手术后,医生会用一连串的测验来精确衡量这个数字。

在瑞金医院目前的26例患者中,有2-3位能恢复到100%的水平,也就是“在开机状态下,抑郁症状完全消失”。也有少数几例效果较差,大约只恢复了20%左右。而大多数患者的成绩在50-70%的区间。

张荣非常希望自己至少能恢复到80%,这样他就能做更多事情——起码换一份收入更高的工作。但是他又不太敢再乱动,因为目前的60%已经是两年来最好的数据了,他很怕再丢掉它。

同样的手术,同样的医生,同为难治性抑郁症患者,张荣与吴晓天年龄只相差一岁,而且病程也非常接近(张病15年,吴病16年),但张荣的恢复效果却不如吴晓天。

36氪在调查中也体验到了这种差异性——恢复100%的吴晓天看起来精神昂扬,兴致高涨,说话语速快、声音大;而恢复60%的张荣看起来有些疲惫,像没睡饱一样耷拉眼皮,虽然能做到有问有答,但表达欲较低。

这背后的原因是什么?暂时没有确切答案。从弗洛伊德发明“谈话疗法”到今天,其实也就堪堪百余年;从抑郁症患者第一次尝试使用药物治疗,也就不到50年而已。而在过去一百年间,人类对抑郁症仍然知之甚少。

如今的DBS技术治疗抑郁症,刺激的是相应的神经核团靶点,但这些靶点与抑郁症发病之间的联系,并没有那么多笃定的科研证据作为支撑,大多是经验上的探索。

“过去很多年,精神科医疗进步缓慢,落后于许多科室。”一位精神科医生对36 氪说。肿瘤科靶向药物的进步有目共睹,只要治疗得当,癌症患者的存活时间大大延长,人类已经告别了“谈癌色变”的时代。但是多年过去,精神科医生给抑郁症患者开出的药却几乎没有升级,许多人仍然面对着“吃药无效”和“复发率高”的问题。

精神科进步之艰难有其客观原因,因为医生不能像培育癌细胞那样在培养皿中培育“抑郁细胞”。肿瘤科医生可以在植入癌细胞的小鼠身上做药物实验,但精神科医生怎么才能判断一只小鼠“得了抑郁症”?鼠不爱动了,就是抑郁了吗?没有可靠的实验对象,也就没有可靠的科研环境。

“之前没有任何精神科研究发现过这个‘生物标志物’。”孙伯民说,“这不是因为精神科医生水平差,而是因为他们没有机会‘进入到人的脑子里去’。现在因为有了脑机接口,能让我们记录大脑里产生的变化,所以才有了新的发现。”

在目前这场研究中,状态恢复得最好,而且对刺激也最敏感的吴晓天,就成为了最佳的实验对象。去年6月,应吴晓天本人“追求更高自由度”的要求,孙伯民为他开辟了特殊权限——吴晓天成为了26位患者之中,唯一一个可以自己调整参数的人。

一位一直关注本研究的神经生物学博士对36氪说,这就像“把手术刀交到了患者手中”。

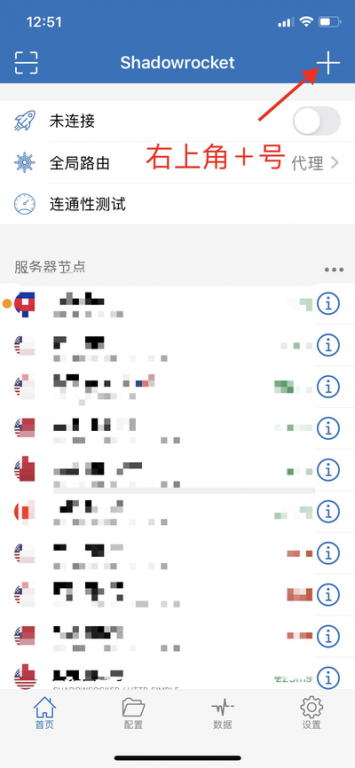

吴晓天的手机上装着一个app,他可以自由选择“工作模式”和“休息模式”,两者刺激的靶点不同。在工作模式下,他会进入安全的“轻躁狂”状态,爱说笑,精神饱满,表现出性格外向的一面;在休息模式下,他会进入沉静状态,话少一点,声音小一点,能在夜间更好地进入睡眠。

让患者手动操纵,只是探索的第一步。孙伯民认为未来的研究方向,是形成电刺激闭环的自动调控。“就像拦截导弹”,设备一旦发现出现情绪上的问题,就自动去调节。

尽管在癫痫的治疗中,DBS已经可以实现闭环电刺激,但由于现在对抑郁症患者神经异常放电的研究并不充分,所以在抑郁症治疗中,DBS仅能实现从机械到人脑的单向刺激,还做不到人脑与计算机之间自动的双向信息交互——这也正是新一代脑机接口系统发力的方向。

也许当闭环刺激那一天到来时,抑郁症患者也许就可以不用再赌耐力和运气,张荣也可以像吴晓天一样,把更多的人生选择抓在手里。

脑起搏器的远程调控器、专用充电宝、充电插座……吴晓天再次查验所有的东西都在包里,这才放心出门。虽然在开机状态下,他的抑郁症状已经为0,但他对于自己的记忆力还是不太自信。他不能承受忘记充电的风险,因为那意味着他会再次被抛回深渊。

(吴晓天的脑起搏器程控器和专用充电宝,将充电宝贴近胸口即可充电 36氪摄影)

今年,已经过了手术随访期(一年左右)的吴晓天多了很多出远门的机会,因为许多媒体向他发来了采访邀约。吴晓天作为DBS治疗抑郁症的成功案例,多次出现在镜头前。

因为这些报道,许多人第一次听说了脑机接口,但并不是所有人都能理解它在医疗方面的应用。一些审判的目光聚焦在了医生和患者身上。

8月,36氪转载了一篇对吴晓天的报道,评论区最高赞的留言是:“将来这个会不会变成控制人的一种方式?”

在B站和抖音视频的评论区,还有人担心这种手术“会让人失去痛苦和反抗的能力”、“成为开心上班的奴隶”等等,许多当下的社会情绪被杂糅进这一话题之中。

也有人表示期待,只需要一个按钮,就可以像吴晓天一样上班时精神饱满,夜晚里轻松入睡——如果事实真的如此,并且可持续,这无疑对太多年轻职场人有着巨大的诱惑力。在未来,这个技术是否也可以应用在健康人的身上?

36氪询问了身边十余位健康人对手术的看法。虽然所有人都赞叹于手术对抑郁症患者的帮助,但被问到“你愿意做这个手术,变得精力更强、思维更敏捷、性格更活泼吗?”大多数人的回答是“不”。

最常见的原因,是他们害怕外科手术、思想控制和黑客入侵。人们担心,通过脑机接口采集、解码人脑信号,一旦数据隐私和安全出现问题,入侵者可能窥探到“大脑中思考的窃窃私语”,甚至可能通过算法较为精准地控制人的情绪。

不过,这些仍属于远期技术风险,绝非当前的技术水平可以实现。而且,相关医疗器械在获批中也会受到严格监管。

当然,也有部分“胆子够大”的健康人表示,“假如有一天案例足够多,技术足够成熟苹果手机登录国外id被锁怎么办,那我也想做这样的手术,变成更好的自己。”

一两个对此很感兴趣的人甚至向36氪打听起价格。其实,因为现在尚在探索性临床研究期间,且医保覆盖了绝大部分开支,患者本人仅需要自费1.5万元左右——当然,就算真有面向大众的那么一天,健康人也不可能获得医保的支持。

事实上,国内外探索植入式脑机接口的团队,在医疗场景的应用上,大多是从绝症、重症着手,典型如渐冻症、瘫痪等。面对开颅这样的创伤性手术,“无药可救”的患者,才是当前技术条件下的目标人群。

在脑机接口公司的规划中,抑郁症往往是五到八年后技术更加成熟、发病机理更加清晰明确时,才更适合切入的适应症。

但是普通人对抗疲倦、郁闷等负面情绪的欲望会一直存在,即便它们只是本能,并不是疾病。如果不需要手术,没那么高的风险和开销,这种欲望就会表现得更赤裸。

一位精神科医生告诉36氪,一些医生在备考前冲刺时,会服用一点“三环抗抑郁药”,进入类似吴晓天的轻躁狂状态,让自己精神更充足,背书效率也更高——这也是健康人使用药物来对抗本能的典型。

但一旦涉及到外科手术和脑机接口,一些“似是而非”的问题就变得尖锐起来,因为“风险越大,规则越严”。行业协会“脑机接口产业联盟”归纳了脑机接口技术的潜在伦理风险,如神经干预的安全风险、非自主决策风险、脑隐私泄露风险等等。

孙伯民对争议也有所耳闻,但他不会对外界评论花太多注意力。早在他为第一位患者操刀之前,就已经经历过瑞金医院伦理委员会长达一年时间的考核了。

伦理委员会也问过他同样的问题:通过DBS来治疗抑郁症,到底符合不符合伦理?或者说,一家医院或者一个团队,到底有没有权利用最直接的手段去控制一个自然人的情绪?

孙伯民的回答是:DBS在治疗强迫症、抽动症、厌食症等精神疾病方面,已经有很多临床案例了,而且疗效显著、少见排异反应。另外,手术一定会严格控制患者的资格。

“如果我们抓一个健康人来做手术,控制他的情绪,那当然是很不道德的。但我们面向的是‘得不到治疗就可能会自杀’的重度抑郁症患者。这个概念不能混淆。”孙伯民说。

据36氪观察,现在的 DBS 技术,显然还没先进到足以操纵苦乐,引发健康人担忧的水平。用吴晓天的话来说,他并不是感受不到痛苦了,只是在面对痛苦时,获得了反击的能力。

“我只是像普通人一样。当我不高兴的时候,我能告诉对方,你让我不高兴了。”吴晓天说,而在过去他只能低头跑路,找地方偷偷哭。

吴晓天说过去的自己确实是一个“爱哭鬼”。为了获得不受打扰的哭泣环境,他还买了“堵门器”。在情绪崩溃时,他会逃回自己的卧室,反锁房门,再拧紧强力阻门器的螺栓,然后扑倒在床上放声大哭。

这时候,吴晓天的父母,就会尝试用备用钥匙开门,然后焦躁地撞门、叫骂。父母一直把他的爱哭、疲惫、木讷、沉闷归结为“懒”、“想不开”、“性格缺陷”。他们也反对他寻求各种各样的“偏方”来医治自己。

等吴晓天哭够了走出来,就会看到父母把他偷偷买来的各种抗抑郁药物、电针灸仪器、中药汤剂全部装在黑色垃圾袋里,堆在他门口。他们用这种方式来表达不满和愤怒。

吴晓天的父母想不通,他们的独生子是从什么时候开始变得“不乖”的?在儿子 15岁之前,这个三口之家还没有那么多的骂声、争吵声和哭泣声。初中的吴晓天成绩不错,有很多朋友,爱跑爱跳,会吹嘘自己“跑得比刘翔还快”,看起来跟其他少年没有区别。他现在还记得奔跑起来风呼呼往耳后跑的声音。

在跟抑郁症缠斗的16年里,上述的“窒息”场景一再重演。躲在卧室里的时候,吴晓天常常会在空气中喷洒一些花露水,闻着那个味道熬过低靡的一天。

花露水的气味让他安心。在吴晓天的记忆里,他一生中最好的年华就是花露水味儿的。2006年夏天,吴晓天一边喷洒花露水驱赶蚊子,一边听广播里传来解说员黄健翔的声音,想象着世界杯现场的热血画面,仿佛自己也是观众席上呐喊的一员。

那一年,足坛巨星齐达内在世界杯决赛场上一头撞翻意大利后卫马特拉齐,震撼世界,也震撼了少年吴晓天。那时候的他还不知道,几个月后,他也会像马特拉齐一样被“一头撞翻”。只不过顶翻他的不是齐达内,而是抑郁症。

(2014年,被抑郁症和甲亢同时折磨的吴晓天自杀未遂,来上海看病 吴晓天供图)

像吴晓天一样经历了“痛苦而迷茫的青春”的人不在少数。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,中国的抑郁症患者中,有30%未满18岁,有50%为在校学生。他们中的很多人并没有得到妥善的治疗。

同一份报告显示,目前,国内80%的综合医院没有精神科,同时抑郁症患者门诊量却每年增长20%。目前中国每百万人口仅有20人能提供心理健康服务,而美国是1000人,相差50倍。

每个抑郁症患者都有“感觉自己好像好起来了”的那一刹那,在那个“接近正常人”的珍贵时刻,许多人都有自己最想做的事情,而且往往都是很小很质朴的愿望:有的人想吃顿火锅,有的人想抽烟喝酒,张荣很想打他一直玩不动的《王者荣耀》游戏,而吴晓天很想找到初中的朋友,告诉他们自己可以回来跟他们一起玩了。

但他被夺走的青春不再回来。吴晓天发现老同学中的大多数人已经不记得他。他们都已经“从青春期顺利毕业”,进入中年,成为丈夫和父亲,既没精力想念他,也无暇了解抑郁症对他的伤害。

当吴晓天奋力划船,逆水行舟,重新回到普通人的世界,朋友们却早已四散流离。

在无法与普通人沟通的16年里,吴晓天身边换了一批人,大多是像他一样抑郁缠身的人。其中一个女孩在2015年自杀身亡中国的苹果id去国外能下载软件吗,吴晓天在后来的很多年里,常常会在她的最后一条朋友圈下留言。

目前,中国每年大约有28万人自杀,其中 40%患有抑郁症。多次自杀未遂的吴晓天也险些成为他们中的一员。

最近他常常想,如果当年能早点做这个手术,是不是那个女孩就不会死?但十几年的抑郁长跑,确实足以消磨掉一个人的求生欲。吴晓天觉得他作为极少数的幸运个例,有必要为其他痛苦的人做点事情。

“吴晓天对我说,他要为抗治抑郁症事业奋斗终身。”孙伯民笑着说。“所以他不会拒绝媒体曝光,他要让更多人知道有这种治疗方式。”

“我真的是这样想的。”吴晓天认线氪说。“治疗抑郁症是一场长跑。我想站在尽头,扮演一盏灯。也许你试遍各种药物没有起色,也许你足够幸运,半途就被治愈。但对于那些不想再坚持跑下去的人来说,我想为他们提供一点亮光,告诉他们,前面还有希望。”